カテゴリー

お店からのお知らせ

- 謹賀新年 本年もよろしくお願いいたします。

- 2025年12月31日

- 今年もありがとうございました!2025

- 2025年12月30日

- 年内お届け!お年賀・帰省のお土産に

- 2025年12月28日

- お正月「のし餅」28日分 入荷しました

- 2025年12月27日

- お正月「のし餅」お渡し(27・28日)

- 2025年12月26日

米から日本酒ができた日(お米の歴史)

2010年09月17日

お酒といえば日本酒の通称ともなっていますが、今や、欧米ではライスワインといってもてはやされるようになりました。

お酒が飲まれたという記述は、3世紀に書かれたとされている「魏志倭人伝」に見られるようですが、それは単に酒が飲まれたという記述に留まっていて、飲まれた酒が米から作られた酒であるかどうかは定かではありません。

古代日本酒の醗酵の仕方は二通り

本当の意味で米から作られた酒の記述が見られるのは、「大隈国風土記(713年)」です。その中に書かれていることによると醗酵のさせ方には二通りあったようです。

- 人が生米と水をかんで器に吐き出し、1日以上置いて唾液に含まれるでんぷん分解酵素で醗酵させる。

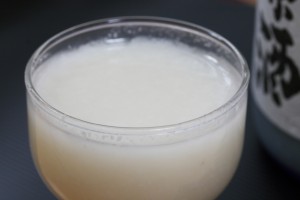

- 水にぬれた干し飯にできたカビ(麹カビ)を利用した、という偶発的なものがあったようです。いずれにしてもまだ米粒が残るどろどろした甘酒のようなものだったのでしょうか。

ねっとりとろみのある酒がさらさらに?

現在も出雲や博多に練酒という形で残っている古代酒はねっとりとしたものであったようです。

古代から、日本には布や炭、砂などを利用したろ過技術があったので、このとろりとした酒をろ過し、さらさらの酒にするのは簡単なことだったに違いないといわれています。

さらさらになった酒は清酒と呼ばれるようになりました。清酒は後に“菩提泉”ともいわれ、奈良県の正暦寺に「日本清酒発祥之地」の碑が建っていますが、日本酒についての歴史は、学問的にあまり詳しく調べられていないのが実情です。

お酒もお米と同じ、酒、米の前に「お(接頭語)」がつきますね。一般的には外来語には尊敬の接頭語はつけませんが、たくさんの日本語に使われているのでしょうね。