入荷・在庫情報

| 2025年08月29日 | 【数量限定】岩手県産 金色の風 -雅- 追加入荷米不足の影響により、いつものお米が完売してしまい、会員の皆様にご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。 令和6年産の「岩手県産 金色の風 -雅-[特別栽培]」を追加入荷できましたので、会員様限定・数量限定で販売中です。 岩手県産 金色の風 -雅-[特別栽培]令和6年産

|

|---|---|

| 2025年08月26日 | 新米予約「佐賀上場産コシヒカリ」[会員様限定]令和7年産新米予約を開始いたしました!第一弾の佐賀上場産コシヒカリ(棚田米)です。 米不足や今年の収穫状況により数量が限られるため、皆様にできるだけお届けできるよう、まずは「会員様限定・2袋まで」とさせていただきます。 日本の原風景の田んぼで一穂一穂、丹精込めて栽培された希少な棚田米。昼夜の温度差があり、棚田を風がよく吹き抜けるため、炊き上がったごはんはツヤと張りがあり、粘り、甘みもあるお米です。 今年も順調に生育し、昨年よりも粒が大きく、品質の良いおいしい新米が収穫されています。 【新米予約】佐賀上場産コシヒカリ(棚田米)≪9月9日~発送≫※1日の発送可能数量を超える場合は翌日発送となります。 今後も各地から順次、新米が入荷いたします。入荷予定は新米予約ページでご確認ください。 |

| 2025年08月22日 | 「おいでまい」完売と新米予約開始のお知らせ追加で入荷いたしました「おいでまい」も完売となりました。たくさんのご注文をいただき、誠にありがとうございました。 新規会員様の受付停止や、ご購入数量を1袋に制限させていただくなど、ご協力を賜りましたが、在庫がすべて終了となってしまい、新米切替までの間ご不便をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。 新米は、例年よりも少し早く、令和7年産「佐賀上場産コシヒカリ」です。予約受付は、8月26日より開始、お届けは9月第2週頃を予定しております。 現在収穫が進んでおりますが、天候の影響により昨年より収穫量が少なくなる可能性が高く、誠に心苦しいのですが、より多くのお客様にお届けできるよう、引き続き数量制限をお願いする場合がございます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 なお、現在販売中の 「佐賀産ホシユタカ」1kg・5kg は、国産の長粒米で粘りが少なくパラパラとした食感が特徴です。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 |

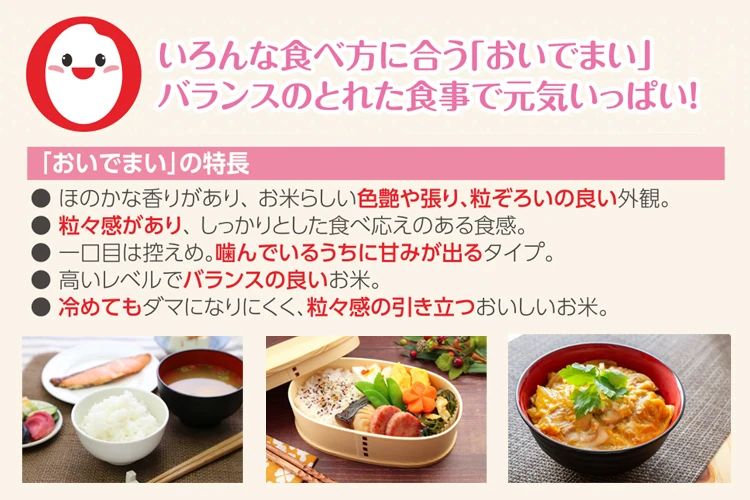

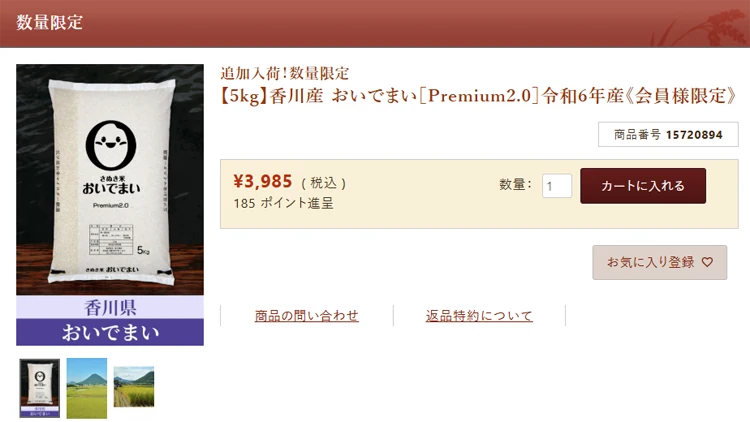

| 2025年08月18日 | 【8/22~発送】香川産おいでまい[Premium2.0]「香川産おいでまい[Premium2.0]」は大変ご好評いただき、現在、米袋の供給が間に合わず、お届けにお時間をいただいております。 【発送予定:8/22~】となります。順次発送の手続きをいたしますので、今しばらくお待ちくださいませ。 香川産おいでまい[Premium2.0]令和6年産(会員様限定・1袋まで) ・香川県で誕生した高温にも強い品種で、特Aを6度獲得した実績のある良食味米。 5キロ:3,690円(税込 3,985円) 今後の新米入荷予定佐賀上場コシヒカリ:9月中旬予定 |

| 2025年08月08日 | 【数量限定】香川産おいでまい[Premium2.0]追加入荷全国的な米不足の影響で南魚沼・佐渡コシヒカリなど人気商品が完売し、お客様には大変ご迷惑をお掛けしており誠に申し訳ございません。 「香川産おいでまい(Premium2.0)」を追加入荷できましたので、会員様限定・数量限定で販売中です。 西日本有数の米どころ「香川県」で誕生した高温にも強い品種で、特Aを6度も獲得した実績のある良食味米です。 香川産おいでまい[Premium2.0]令和6年産(会員様限定・1袋まで)・粒ぞろいが良く、夏でも食べやすい軽やかな食感で、噛んでいくと旨みがあります。 5キロ:3,690円(税込 3,985円) 今後の新米入荷予定佐賀上場コシヒカリ:9月上旬予定 |

| 2025年07月24日 | 【数量限定販売】香川産おいでまい[Premium2.0]毎度ご利用いただきまして誠にありがとうございます。 現在、全国的な米不足の影響により、商品の完売や品薄状態が続いており、お客様にはご不便をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。 契約分在庫の調整を行い、数量限定にて「香川産おいでまい(Premium2.0)」の追加販売を開始いたしました。 在庫限りとなりますので、「会員様限定」かつ「1袋まで」とさせていただきます。 香川産おいでまい[Premium2.0]令和6年産高品質で粒ぞろいが良く、しっかりした弾力で米本来の食感が楽しめます。 5キロ:3,690円(税込 3,985円) 今後の新米入荷予定令和7年産の新米は、9月上旬~中旬頃より順次入荷予定です。 |

| 2025年04月07日 | 佐渡産コシヒカリ追加入荷(4月)産地で取り置きしていた「新潟佐渡産コシヒカリ」が入荷いたしました。 トキの生息地としても有名な佐渡で、農薬や化学肥料を削減し、水田とその周囲に生きもののための生息環境を作り出す「生き物を育む農法」で栽培された安心・安全なお米です。 口に入れた瞬間から甘い香りと旨みが広がり、適度な粘りと心地よい食感で塩むすびやお弁当にぴったりなお米です。 新潟佐渡産コシヒカリ(朱鷺と暮らす郷/特別栽培)令和6年産5キロ:3,890円(税込 4,201円) 10キロ:7,620円(税込8,229円) 【ご購入可能な個数】[1袋まで]《会員様限定》 |

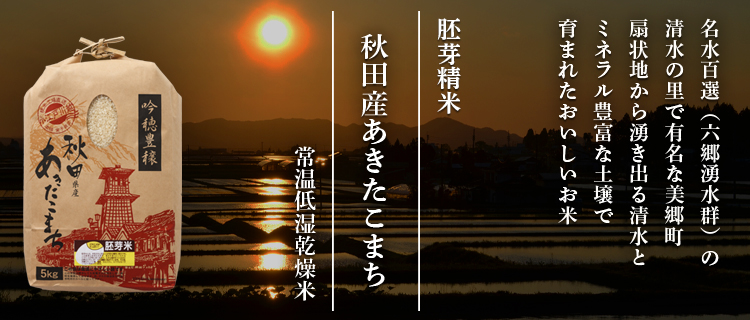

| 2025年03月22日 | 胚芽米「あきたこまち」販売再開のお知らせ毎度ご利用いただきありがとうございます。 機械部品交換のため一時販売を中止しておりました「胚芽米あきたこまち」につきまして、部品交換が完了し、販売を再開できるようになりました。 ただいま、原料の入荷量が限られているため、引き続き「1袋まで」のご購入制限を設けさせていただいております。 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 【胚芽精米】※販売ページは、現在会員登録されている方のみご購入いただけます。 |

| 2025年02月24日 | 佐渡産コシヒカリ追加入荷(2月)産地で取り置きしていた「新潟佐渡産コシヒカリ」が追加入荷いたしました。 朱鷺と暮らす郷認証米は、佐渡の豊かな自然を守るため、農薬や化学肥料を減らし「生きものを育む農法」で栽培されたお米です。 売り上げの一部は、「佐渡市トキ環境整備基金」に寄付されるため、佐渡のお米を食べてることで田園を守り、佐渡の里山環境を守ることに繋がります。 口に入れた瞬間から甘い香りと旨みが広がり、適度な粘りと心地よい食感で塩むすびやお弁当にぴったりなお米です。 新潟佐渡産コシヒカリ(朱鷺と暮らす郷/特別栽培)令和6年産5キロ:3,890円(税込 4,201円) 10キロ:7,620円(税込8,229円) 【ご購入可能な個数】[5kg:2袋 10kg:1袋まで]《会員様限定》 |

| 2025年02月21日 | 佐賀産さがびより[特別栽培]追加入荷(2月)「佐賀産さがびより(特別栽培)」がJR貨物列車を使って追加入荷いたしました。 品質と食味ともトップランクのお米を厳選しました。 適度な粘りと弾力のある歯ごたえで、噛むほどに旨みが口の中に広がります。 粒も大きく時間が経ってもおいしさが長持ちするので、おにぎりやお弁当にもピッタリなお米です。 10キロ:7,040円(税込7,603円) 5キロ:3,600円(税込3,888円) 【ご購入可能な個数】[5kg:2袋 10kg:1袋まで]《会員様限定》 |