入荷・在庫情報

| 2024年04月18日 | 佐渡産コシヒカリ追加入荷(5便目)産地で取り置きしていた「新潟佐渡産コシヒカリ」が追加入荷いたしました。 トキの生息地としても有名な佐渡で、農薬や化学肥料を削減し、水田とその周囲に生きもののための生息環境を作り出す「生き物を育む農法」で栽培された安心・安全なお米です。 新潟佐渡産コシヒカリ(朱鷺と暮らす郷/特別栽培)令和5年産5キロ: 2,800円(税込 3,024円) 10キロ: 5,460円(税込 5,896円) 《産地選別済》の高品質玄米お米の定期便《3回コース》お申込み受付中!便利でお得なサービスについてはこちら |

|---|---|

| 2024年03月27日 | 北海道米「ゆめぴりか」他 追加入荷北海道産 ゆめぴりか(YES!Clean)、ふっくりんこ(YES!Clean)、ななつぼし(特別栽培)が追加入荷しました。 良質良食味米の主産地として高い評価を受けている「深川」産のお米です。農薬や化学肥料を抑えた稲作で環境に配慮した米づくりを積極的に実践、おいしさにもこだわり、安全・安心なお米を生産しています。いずれも極・トリプル精米で高品質に仕上げたこだわりの北海道米です。 【高品質】北海道米 令和5年産北海道産 ゆめぴりか[YES!Clean] │北海道産ななつぼし[特別栽培] ◆お米の定期便受付中!◆一度のご注文で、ご都合に合わせて(10日・15日・25日・月末)お届けします。[定期便割引価格] |

| 2024年03月14日 | 佐賀産さがびより(特別栽培)追加入荷当店で人気の「佐賀産さがびより(特別栽培)」がJR貨物列車を使って追加入荷いたしました。(3回目) 「逢地の里さがびより」は、唐津市相知町の山間部でおいしさにこだわって栽培された、品質・食味は国内最高ランクのお米です。 佐賀産 逢地の里 さがびより令和5年産(特別栽培米)10キロ:4,880円(税込5,270円) 5キロ:2,490円(税込2,689円) |

| 2024年01月15日 | 佐賀産さがびより(特別栽培)追加入荷ご好評頂いております「佐賀産さがびより(特別栽培)」がJR貨物列車を使って追加入荷いたしました。(2回目) 「さがびより」の中でも、佐賀県高品質化プロジェクト米のさがびよりを厳選しました。 甘い香りとツヤツヤした光沢が美しい炊き上がりで、粒も大きく食感が最高です。時間が経ってもおいしさが長持ちするので、おにぎり、お弁当にもピッタリなお米です。 佐賀産 逢地の里 さがびより令和5年産(特別栽培米)10キロ:4,880円(税込5,270円) 5キロ:2,490円(税込2,689円) |

| 2024年01月11日 | 佐渡産コシヒカリ追加入荷(2便目)産地で取り置きしていた「新潟佐渡産コシヒカリ」が追加入荷いたしました。 トキの生息地としても有名な佐渡で、農薬や化学肥料を削減し、水田とその周囲に生きもののための生息環境を作り出す「生き物を育む農法」で栽培された安心・安全なお米です。 新潟佐渡産コシヒカリ(朱鷺と暮らす郷/特別栽培)令和5年産5キロ: 2,800円(税込 3,024円) 10キロ: 5,460円(税込 5,896円) 《産地選別済》の高品質玄米「お米の定期便」お申込み受付中!便利でお得なサービスについてはこちら |

| 2023年12月01日 | お餅つきに!もち米 5キロ 【年末限定】※ご好評につき「こがねもち 5キロ」は完売いたしました。1キロは若干の在庫がございますのでご利用ください。 年末年始のお餅つきなどに、お買い得価格で販売します。【12月27日午前中迄】 一度にたくさんご利用であれば5キロ袋がおトクです!年末限定となっております。今年は数量も限られておりますのでお早めにお申込み下さい。[在庫僅少] 【新米】新潟産 こがねもち(弥彦村)[特別栽培]令和5年産1キロ:680円(税込 734円) 5キロ:3,020円(税込 3,261円) 「餅つき」の由来昔は元旦に年神さまから年魂を授かると考えられ、お餅が年魂の象徴でした。そこで、年末に家族で餅つきをして、鏡餅などを準備します。鏡餅は年神さまがよりつくところとされ、年魂が宿ったお餅を分け与えたのがお年玉のルーツです。そのお餅を食べるための料理がお雑煮です。 |

| 2023年11月28日 | 【新米】福笑い「玄米」3キロ~ 五ツ星お米マイスター厳選の[玄米]が全国各地から続々入荷しております。 石抜機や色彩選別機で、石、モミ、未熟米などの異物を機械で取り除き調整した「選別済玄米」ですので、ご家庭でも安心してお召し上がりいただけます。こだわりの高品質玄米をこの機会にぜひお試しください。 ●福島県会津 福、笑い(特別栽培) ●島根県隠岐 コシヒカリ(藻塩米/特別栽培) ●佐賀県唐津 夢しずく(特別栽培)

|

| 2023年11月20日 | 【新米入荷】北海道米「ゆめぴりか」令和5年産 お待たせいたしました!北海道米の新米、ゆめぴりか、ふっくりんこ、ななつぼしがJR貨物列車で入荷いたしました。 猛暑の影響もありましたが、産地で選別調整を行い品質を上げた玄米を入荷後、精米工程でも複数の選別機で未熟な粒などを可能な限り除去し、さらに品質を上げることでお米の特徴とおいしさを最大限に引き出しました。 ゆめぴりか:北海道米の最高峰、濃い味わいとモチモチ感が人気(認定マーク付) |

| 2023年11月19日 | 【新米予約】北海道米(ゆめぴりか他)令和5年産大変お待たせいたしました!新米予約ページにて、新米「北海道産 ゆめぴりか、ななつぼし、ふっくりんこ」のご予約を開始いたしました。 11月20日入荷、【11月21日~】発送予定です。 いずれも良質良食味米の主産地として高い評価を受けている北海道深川市で栽培された「深川産米」を厳選しました。 北海道深川産 ゆめぴりか[Yes!Clean米] 北海道深川産 ななつぼし[特別栽培] 北海道深川産 ふっくりんこ[Yes!Clean米] |

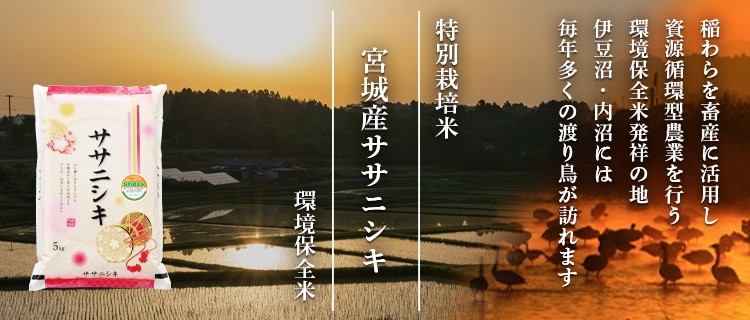

| 2023年11月17日 | 【新米予約 】宮城登米 ササニシキ 令和5年産新米予約ページにて、新米「宮城登米 ササニシキ(特別栽培)」のご予約を開始いたしました。 11月17日入荷、【11月20日~】発送予定です。 宮城登米産 ササニシキは、栽培が難しいこともあり年々生産量が減少していますが、その中でも一般規格よりも「大きな粒」だけを選り分けた、安全でおいしいお米を厳選しました。あっさりした食感がおかずの味を引き立たせるので、和食やすし飯にぴったりなお米です。 【新米】宮城登米産 ササニシキ [特別栽培] 令和5年産5キロ:2,680円(税込 2,894円) |