食育活動

食育とは、「食に関する知識」と「食を選択する力」を身に付け、生涯にわたり健全な食生活を送る力を育むことです。

食習慣の形成、農産物への理解、食文化の継承、食品の安全性を正しく伝えるため、お米マイスターは食育活動やお米の普及に取り組んでいます。

最新情報

脱穀&もみすりで、稲からお米になる瞬間を体験!

脱穀&もみすり体験(川越グリーンツーリズム)

- 2025年09月27日(土)10:00~11:30

- 川越市グリーンツーリズム拠点施設

- 蔵inガルテン川越グリーンツーリズム推進協議会

- 小学生の親子など9名

脱穀&もみすりを体験するイベントで、お米についての特別講義を行いました。

蔵造りの町並みで有名な川越ですが、都心30キロ圏では最大規模の稲作が行われている農業が盛んな地です。収穫の季節には田んぼが黄金色に染まる美しい田園都市としての一面もあり、そんな川越の魅力を、田植え・稲刈りや芋ほりなどの農業体験を通じて市内外の方に味わってもらう取り組みが川越グリーンツーリズムです。

当日は伊佐沼の拠点施設で、干してある稲を脱穀場まで運び、足踏み脱穀機で脱穀体験を行い、その後すり鉢とボールで籾摺りをして玄米にしました。

手作業での籾摺りの大変さを体験したり、収穫された稲が玄米になる過程を知ってもらうことで、いつもおいしくごはんが食べられることに感謝し、残さず食べてもらえるようになればと思います。

「町の達人に挑戦しよう」 川越小学校3年生

- 2025年06月23日(月)10:00~11:00

- 金子商店(結の蔵)

- 3年生(グループ)13名

お米クイズ、インタビュー、精米工場見学、ごはんの食べ比べ

結の蔵でお米の授業を実施し、お米クイズや施設見学、おにぎり体験を通じてお米について学んでもらいました。

精米工場で玄米が精米になる工程を見学し、低温に保たれた玄米倉庫に入ると「涼しい!!」と大喜び!今年は米不足の影響で倉庫のお米も少なく、お店で売るお米が足りないことをお話しました。

インタビューでは、おいしいお米を作るコツは?ごはんと一緒に食べるとおいしいおかずは?と聞かれ、農家の人たちが大変な手間をかけてお米づくりをしていることや、栄養満点の朝ごはんに、納豆やお味噌汁などのタンパク質と一緒にごはんを食べることをおすすめしました。

おにぎり体験では、炊き立ての「山形おきたま産つや姫」を握り、三角おにぎりに挑戦!手につける水加減やごはんのまとめ方が分からず、手がごはん粒だらけになる場面もありましたが、なんとか形を整えてみんなでおいしくいただきました。

普段何気なく食べているおにぎりも、実際に作ってみると意外と難しかったり、たくさんの発見や工夫があったと思うので、ごはんに興味を持つきっかけになれば嬉しいです。

今年も気温の高い日が続きますが、毎日ごはんをたくさん食べて、元気に楽しく学校生活を送ってもらえればと思います。

ごはんマイスター★講習会(さいたま会場)講義

- 2025年02月23日(日)13:30 〜15:00(90分)

- JA共済埼玉ビル

- 24名(米穀関係者、生産者、飲食店関係者、一般の方)

レッスン3)お米と炊飯の科学

レッスン4)お米の取扱いと調理

レッスン6)お米の栄養とご飯食

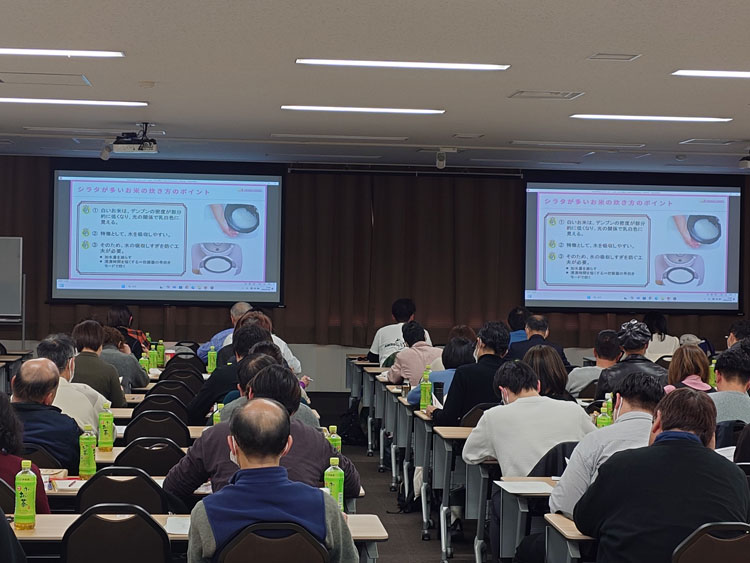

「ごはんマイスター☆講座」のさいたま会場で五ツ星お米マイスターProf.として講師を務め、「レッスン3:お米と炊飯の科学」「レッスン4:お米の取扱いと調理」「レッスン6:お米の栄養をご飯食」を担当しました。

今回の講座にも、米流通関係者、農家、栄養士、おいしいごはんを提供したい飲食店など、幅広い業種の方々にご参加いただきました。

講義では、炊飯のノウハウやポイント、品質を守るための精米の保管・保存、ごはん食の栄養バランスについて解説し、知識を深めていただきました。

終了後には、講師2名が皆様からの質問にお答えしました。多くのご質問をいただき、お米に対する関心の高さを改めて感じました。

最後に、理解度判定テストを実施し、「ごはんマイスター★受講修了証」を交付しました。

この講座を通じて、お米の素晴らしさを改めて知っていただき、その魅力を次の世代へつないでいただければと思います。

コメ市場の今後の動向

首都圏から見た福井県産米の可能性 講演

- 2025年01月29日(水)14:15~15:15

- 福井商工会議所ビル2階会議室

- 日本政策金融公庫福井支店

- 大規模農家・行政

福井米について、お客様の声や他の産地の状況について紹介し、さらなるブランド化に向けての提案をしました。

外から見た福井県の魅力・チカラでは、福井県は、全国1位の米消費量を誇り、農業集積率や基盤整備もトップクラスです。特に、九頭竜川下流域の国内最大級の農業用水パイプラインは、清冽な水の恵みを活かし、安定した水供給を支えています。福井ブランド米「いちほまれ」は、生産者、行政、関連機関が連携し、おいしいお米づくりに取り組んでいます。

福井の美しい風景をフォトコンテストで募集し、リーフレットに掲載して食卓へ届ける取り組みのを提案をしました。また、他の産地の事例を交えながら「福井のお米」ファンを増やすための施策についても紹介しました。

日本人の米消費量が年々減少していることが、現在の米の品薄・価格高騰の一因となっています。ごはんの魅力を伝えるため、「お米は太る」というのは誤解であることや、ごはんの栄養面でのメリット、食べても太らないことについて解説しました。

今、消費者にできることは国産米を選び、たくさん食べることで生産者を支えることです。講演を通じて、田んぼやごはんの素晴らしさに関心を持っていただき、福井米をもっとたくさんの人に食べてもらえればと思います。

ごはんマイスター★講習会(東京会場)講義&トークセッション

- 2025年01月26日(日)14:00 〜16:40(60分)

- アットビジネスセンター八重洲

- 87名(生産者、栄養士、消費者など)

レッスン5)お米の歴史と文化

レッスン6)お米とご飯食の栄養

「ごはんマイスター☆講座」の東京会場で講師を務め、「レッスン5:お米の歴史と文化」と「レッスン6:お米とご飯食の栄養」を担当し、第2部のトークセッションでは、3名のお米マイスタープロフがお米販売現場の視点から昨今の動向と今後への提案を行いました。

会場には、お米を扱う様々な業種や生産者の方々も大勢出席されました。先人たちが築き上げた稲作文化を振り返り、ごはん食の優れた働きをエビデンスを交えて紹介し、お米やごはんの魅力を理解していただきました。

トークセッションでは、価格高騰が続く一方で、米消費の減少が耕作放棄地の増加や価格混乱が懸念されています。もっとお米を食べ、国産米を選ぶことで生産者を支え、安定した米づくりの基盤を守ることが求めれています。

お米や田んぼの素晴らしさを再認識し、主食としてのお米の価値や持続可能な農業のあり方について考える機会となりました。

棚田保全に関する社会学的調査に協力

更新日: 2025年01月19日

棚田米のPRについて調査・研究をしている大学生に、当店の棚田米の販売や情報発信の取り組みについて説明しました。 当店では、生産者・JA・行政が一体となって取り組む地域を応援したいという思いから、...

「南魚沼産コシヒカリ」食味コンテスト審査員 2024

更新日: 2024年12月13日

今年も「南魚沼産コシヒカリ 食味コンテスト」の最終審査に審査員として出席しました。 このコンテストでは、一次審査で64品の中から、整粒値・食味スコア値の上位10品を選出します。二次審査では、味度スコ...

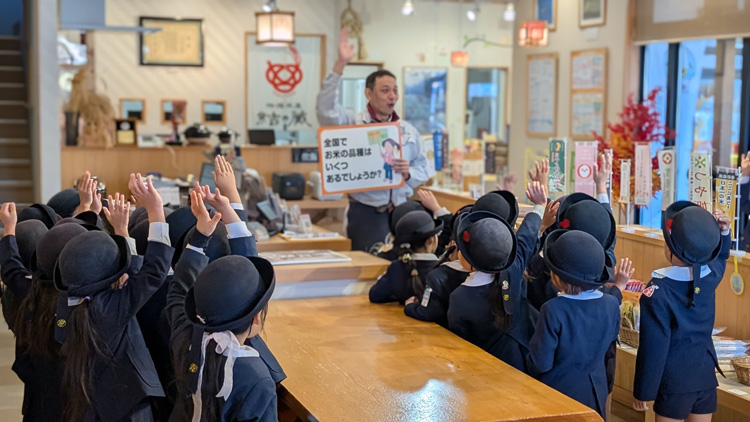

川越双葉幼稚園「勤労感謝の日・施設訪問」

更新日: 2024年11月19日

勤労感謝の日にちなんだ課外活動として、川越双葉幼稚園の園児たちが「結の蔵」を訪ねてくれました。2クラス合同での実施したため、進行や段取りを心配していましたが、園児の皆さんが意欲的に取り組んでくれたおか...

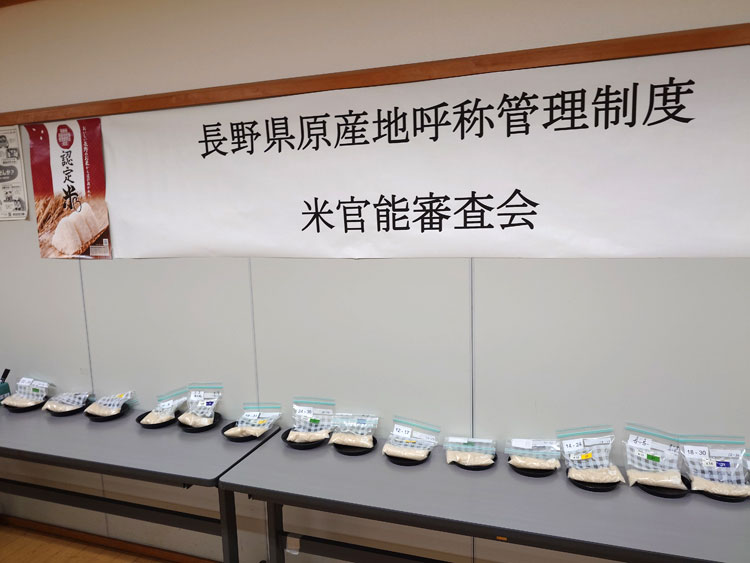

長野県「認定米」米官能審査会2024

更新日: 2024年11月14日

今年も長野県原産地呼称管理制度「認定米」食味審査に審査委員会 委員長として出席、2次審査を通過したお米のうち、前期は8品、後期は21品のお米が審査に合格しました。 この制度は、品質の高い農産物を...

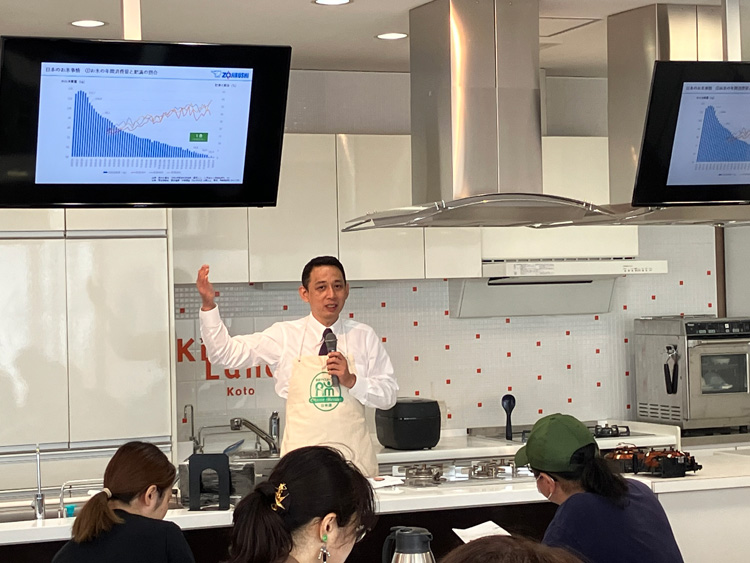

「おいしいごはんの炊き方」説明会で登壇

更新日: 2024年08月28日

お米マイスターが、「ごはんをおいしく炊く・食べるための情報を発信する説明会」で、今年の新米の状況や日本のお米事情、さらにお米選びのコツについて解説しました。冒頭では、タイムリーな話題として、現在のお米...

ごはんマイスター★講習会(東京会場)講義

更新日: 2024年08月04日

「ごはんマイスター☆講座」の東京会場でも五ツ星お米マイスターProf.として講師を務め、「レッスン3:お米と炊飯の科学」と「レッスン4:お米の取扱いと調理」を担当しました。飲食店、食品会社、行政など幅...